不管你是以项目管理为家常便饭的专职项目经理,还是兼任项目管理工作的产品经理,你肯定有过这样的抓狂经历:

加塞需求“从天而降”;

需求方提了一堆做不完的需求希望纳入下个交付版本;

需求方验收时发现漏了两个关键功能点;

功能需求完成上线后,发现页面埋点忘了设置;

需求方案变来变去就没个定论。

何为项目范围管理

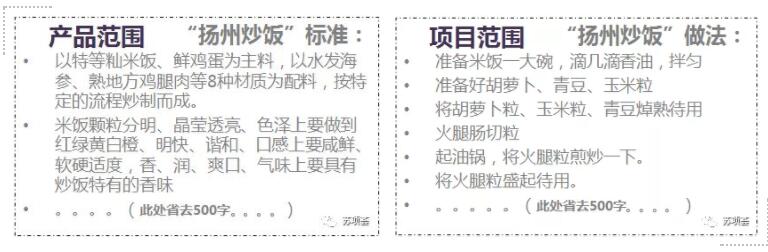

先通过扬州炒饭理解下产品范围和项目范围两个概念。

显而易见,产品范围是“扬州炒饭”的特性和功能,项目范围是做“扬州炒饭”所必须完成的工作。

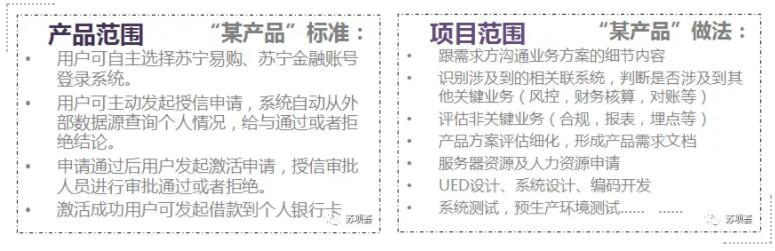

在项目研发过程中,产品范围一般是功能性需求(业务、核算、对账需求等)和非功能性需求(合规、风控、BI报表、埋点,及性能、安全性等技术约束类需求)的集合。项目范围则是为实现产品范围必须完成的全部工作。

当需求方提出了“某产品”上线需求时,产品范围和项目范围是这样的。

何以项目范围管理

范围管理主要在于定义和控制哪些工作应该做,哪些不应该做,确保项目做且只做所需的全部工作,以成功完成项目的各个过程。

按照项目管理的“套路”,范围管理会分成规划(规划范围管理,收集需求,定义范围,工作结构分解),监控(确认范围,控制范围)两个过程组。

1、规划范围管理

“凡事预则立,不预则废”,项目范围规划的目的在于项目参与人之间确定一个项目范围共识,作为今后项目范围管理活动或决策的一个基准。

比如MRD文档编写的标准,项目涉及财务核算时的规则流程,业务和产品需求的对接机制,范围变更流程等。

2、收集需求和定义范围

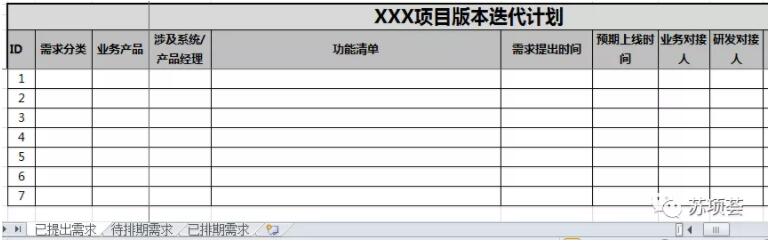

在日常项目管理过程中为了满足业务快速迭代的要求,做好业务收集和定义,项目组采用“需求三级管理”模式;针对不同时点,不同成熟度的需求进行分类、分级管理。

比如:业务方提出一句话需求(想做什么),沟通业务方案及产品方案(怎么做),综合各项情况排期需求(什么时候做)等一系列内容,项目组会将提出但不明确的内容放入第一级【已提出需求】,沟通后各方达成一致意见后移到第二级【待排期需求】,综合业务、研发各方因素考虑排期,放到相应的版本中【已排期需求】。

对于每一级的准入准出,都需要有制度保障,各方达成共识,遵循一定的规则,通过实践,较好的方式可以参考如下:迭代周期为一个月的版本,需求提出截止时间一般在上线前45天,需求封板时间提前30-35天。

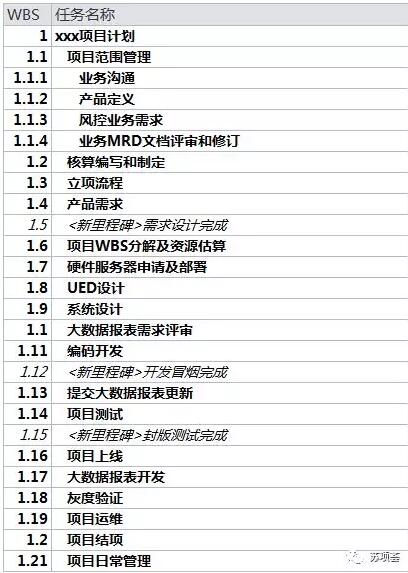

3、工作结构分解

通过“需求三级管理”确定该项目(版本)范围后,项目组需要对完成既定成果物所需工作项进行梳理和细化,以便团队执行中的管理和跟踪。

梳理和细化的维度结合项目经验,项目组根据业务特点整理了一套基础WBS模板,各项目可以根据项目特色进行裁剪,在使用过程中搜集反馈意见,持续完善和改进WBS模板。

4、确认范围

软件研发不管采用哪种形式,最终都是为了将交付成果转换为价值,在此过程中团队通过阶段沟通、成果物展现等形式,评估过程偏差保证最终交付。

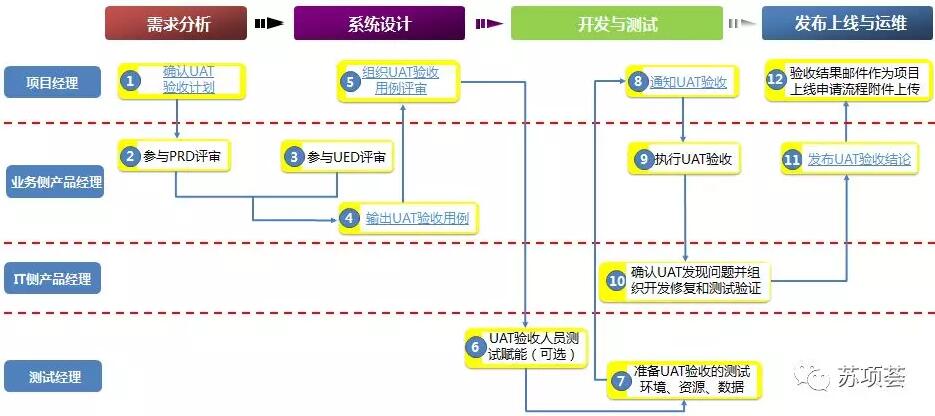

对于项目的不同复杂程度,各项目固化了两层确认机制:第一层预生产环境的UAT(User Acceptance Test)验收,第二层生产环境的业务验收。

为确保UAT验收的质量,项目组制定了相应的流程保障,在系统设计阶段,业务方完成UAT验收案例编写并组织研发侧相关人员进行评审,确认验收范围。在PRE第二轮,业务方介入UAT验收。

项目上线后,业务验收也分为三步执行。

第一步生产验证案例准备,上线发布前,产品经理根据产品范围定义的边界,以及功能和非功能清单,设计生产验证案例;

第二步生产验证确认邮件,上线发布完成之后研发侧依据案例进行验证,验证结果通过邮件通知干系人知晓;

第三步业务方在生产环境进行灰度和小范围使用,确保业务功能符合要求。

5、控制范围

每个互联网业务,为了适应随时变化的用户环境,及时调整需求已司空见惯。

适者生存,项目组在规划范围管理时就已确立了变更控制流程,在建立项目治理框架时,建立两层分级决策会议制度。

根据战略层级和项目组内的变更,评估影响,进入不同的决策会议,以提高决策效率,同时都需要满足准入条件才能允许变更。

结束语

孙子兵法中提到“知己知彼,百战不殆”,我们在项目管理中要清晰知道用户要什么,业务方要什么,项目组做什么不做什么,有理有据,分类分级做好项目范围管理,保障成果物的快速交付、尽早实现收益。

本文来自微信公众号“苏项荟”,作者 苏宁金融-蛋挞,资深项目经理,PMP。为学日益,为道日损,项目管理的路上,玩转你的掌控力。

管理圈经授权发布,如需转载请联系原作者。

粤公网安备 44010602010970

粤公网安备 44010602010970